Thiron-Gardais

L'abbaye

de la Sainte Trinité

Mythe et réalité

se conjuguent pour faire de Thiron un haut lieu de spiritualité d'où

essaimèrent plus d'une dizaine d'abbayes et plus d'une centaine de prieurés

en France en Ecosse et en Angleterre. Ce rayonnement fut tel qu'on parlait de

l'Ordre de Thiron.

Au

XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation

et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques

disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu

absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire

à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir

à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,

très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus

porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries

contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de

Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de

fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église

du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce

à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye

fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre

ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité

et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés

lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent

et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres

de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,

pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au

début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait

: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,

fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation

de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna

de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.

Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à

servir d'école préparatoire à l'école militaire

de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père

n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils

dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".

Au

XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation

et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques

disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu

absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire

à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir

à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,

très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus

porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries

contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de

Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de

fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église

du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce

à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye

fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre

ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité

et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés

lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent

et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres

de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,

pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au

début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait

: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,

fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation

de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna

de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.

Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à

servir d'école préparatoire à l'école militaire

de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père

n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils

dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".

Pendant la Révolution,

l'abbaye fut de nouveau pillée et incendiée ; bien que l'église

fut rendue au culte dès

1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière

de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église

témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout

inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le

passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement

d'entendre sonner les vêpres ou matines.

dès

1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière

de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église

témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout

inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le

passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement

d'entendre sonner les vêpres ou matines.

L'église

L'église abbatiale

est classée Monument Historique. Construite en grès noir et en

moellon, elle se présente comme une vaste nef de 64 m de long sur 12

m de large, le magnifique chœur gothique flamboyant élevé

au XVème siècle s'étant effondré en 1817. Trois

fenêtres ont donc été percées sur la façade

est pour l'éclairer. Les verrières qui furent placées sont

de facture moderne, réalisées par un maître verrier de Chartres

suivant les techniques anciennes. A l'opposé, la façade ouest

présente, au-dessous des deux fenêtres obturées et garnies

de minces colonnes à chapiteaux, un portail en calcaire blanc à

deux archivoltes, fermés par une porte cloutée sur laquelle peut

se lire la date de 1618. Le clocher quant à lui date de la transformation

de l'abbaye en collège. On a substitué alors au discret toit de

tuiles à quatre pans qui le coiffait le lourd dôme d'ardoise que

l'on voit actuellement.

Quelques

dates :

Quelques

dates :

- 1114 : Fondation de l'abbaye bénédictine

de Thiron par St Bernard de Ponthieu.

- XIIème siècle :

Construction de l'église du monastère : long vaisseau roman sans

bas-côtés, mais avec transept. Au sud, énorme tour trapue.

- XIIIème siècle :

Jean II de Chartres fait construire une grande partie des bâtiments du

monastère, notamment le chapitre.

- 1428 : Thomas de Montaigu, comte

de Salisbury, général en chef des troupes anglaises allant mettre

le siège à Orléans, incendie l'abbaye.

- Guillaume de Grimault (1431-1453),

puis son neveu, Léonnet de Grimault (1453-1498), restaurent en grande

partie l'abbaye et élèvent à leurs frais un magnifique

chœur gothique flamboyant.

- 1562 : Pillage du couvent

par 3000 cavaliers allemands à la solde des Huguenots.

- 1591 : Nouveau pillage par des

Suisses à la solde de Henri de Navarre. C'est Henri II de Bourbon, fils

naturel de Henri IV, qui est nommé abbé.

- 1629 : Réforme de la congrégation

de St Maur. Création du Collège Militaire et transformation générale

: le bras nord du transept sert de chapitre, le bras sud est aménagé

en cuisines, réfectoire et chambres.

- 1782 : Le bénéfice

de l'abbaye de Thiron est rattaché à la cure de St Louis de Versailles.

-1786 : Incendie qui détruit

la bibliothèque.

- 1791 : Fermeture de l'abbaye ;

bien national acquis par Etienne Taule qui démolit ce qui restait de

l'abbaye.

- 1802-1817 : L'aile occidentale

du collège s'effondre. Le plomb qui recouvrait les voûtes ayant

disparu à la Révolution, les basses voûtes s'effondrent

aussi en 1804 et 1805 ; enfin le chœur s'abat le 10 février 1817.

- 1982 : réfection

complète du sommet du clocher.

L'école

militaire

Même

après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye

de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux

que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,

amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un

collège.

Même

après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye

de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux

que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,

amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un

collège.

Louis XIV lui accorda le titre d'Ecole

Royale Militaire, en fait une école de cadets avec le droit d'y envoyer

un certain nombre de soldats invalides à côté d'élèves

ordinaires internes ou externes. A la fin du XVIIIème siècle,

on comptait plus de 150 élèves pensionnaires sur un total de plusieurs

centaines d'élèves. Napoléon Bonaparte obtint une bourse

pour l'école de Thiron mais fit ses études à celle de Brienne.

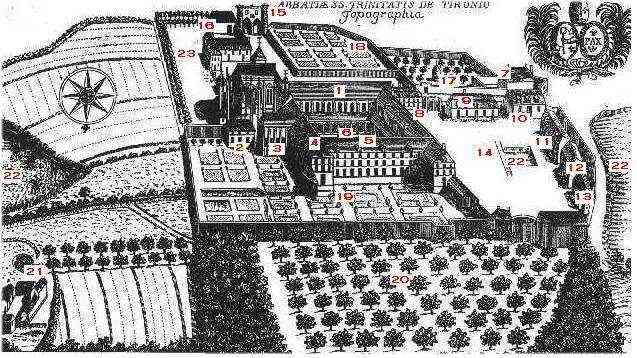

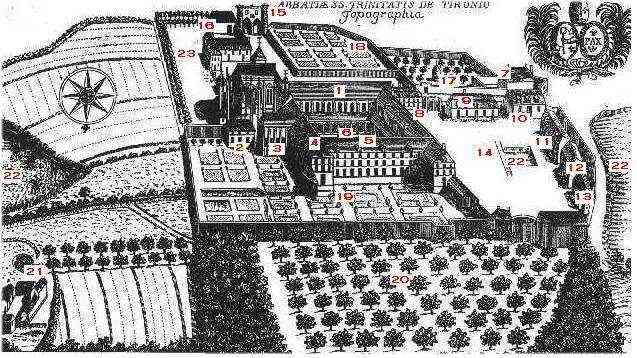

Le collège

se composait de deux quadrilatères. Le premier, adossé à

l'église, comporte une belle maison bourgeoise avec une aile qui servait

de logement aux professeurs civils, avec chambres pour les élèves

dans les combles, le bras sud du transept effondré en 1801 qui comportait

les cuisines et le réfectoire, le bâtiment qui fait face à

la maison servant de classes. Le second quadrilatère, ou basse-cour,

prolongeait le premier avec les logements des domestiques et des remises.

La

Chapelle St Jacques

A l'occasion

des Rogations, le curé de Gardais était autorisé à

dire la messe au maître autel de l'église abbatiale. En 1762, l'abbé

de Thiron s'y opposa. Litige porté devant l'évêque de Chartres

: il donna au curé de Gardais l'autorisation d'édifier une chapelle

appelée "Croix St Jacques".

Au

XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation

et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques

disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu

absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire

à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir

à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,

très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus

porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries

contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de

Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de

fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église

du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce

à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye

fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre

ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité

et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés

lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent

et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres

de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,

pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au

début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait

: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,

fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation

de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna

de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.

Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à

servir d'école préparatoire à l'école militaire

de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père

n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils

dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".

Au

XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation

et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques

disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu

absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire

à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir

à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,

très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus

porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries

contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de

Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de

fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église

du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce

à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye

fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre

ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité

et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés

lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent

et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres

de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,

pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au

début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait

: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,

fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation

de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna

de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.

Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à

servir d'école préparatoire à l'école militaire

de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père

n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils

dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants". dès

1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière

de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église

témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout

inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le

passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement

d'entendre sonner les vêpres ou matines.

dès

1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière

de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église

témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout

inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le

passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement

d'entendre sonner les vêpres ou matines. Quelques

dates :

Quelques

dates :

Même

après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye

de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux

que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,

amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un

collège.

Même

après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye

de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux

que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,

amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un

collège.